文章摘要

【关 键 词】 刻意练习、AI辅助、创作品味、技能门槛、专家养成

在技术快速迭代的AI时代,关于如何平衡工具使用与专业深耕的讨论引发深层思考。核心观点认为,若要在特定领域成为专家,必须完成1000小时不依赖AI的刻意练习,这一过程是建立个人品味的必经之路。作者以自身创作实践为例,揭示AI在内容生产中扮演的角色边界——它能够生成海量文本素材,但无法替代人类独有的观点提炼与审美判断。

创作流程的详细拆解显示,AI辅助比例随内容类型呈现0%-40%的浮动。产品评测和技术教程类内容因需要实际体验而难以借助AI,而论文解读类内容则可通过AI重组技术细节。关键环节在于:作者会要求AI生成多个版本共计数万字的素材,但最终仅筛选出几百字有效内容融入原创框架。这种严苛的筛选标准依托于对文字节奏、叙事逻辑的精准把控,这些能力源自两年半500多篇文章的持续打磨。

品味被定义为区分平庸与卓越的核心要素,其形成需要经历”看-做-想”的闭环训练。作者以艺术学习经历为例,强调亲手调色、敲代码、改句子的实践价值,即便在AI极大降低操作门槛的当下,审美判断力的培养仍无法通过工具代劳。值得注意的是,当前普遍存在的”眼低手高”现象,即AI工具提升技术表现力却稀释创作者审美标准的现象,正在威胁原创生态的多样性。

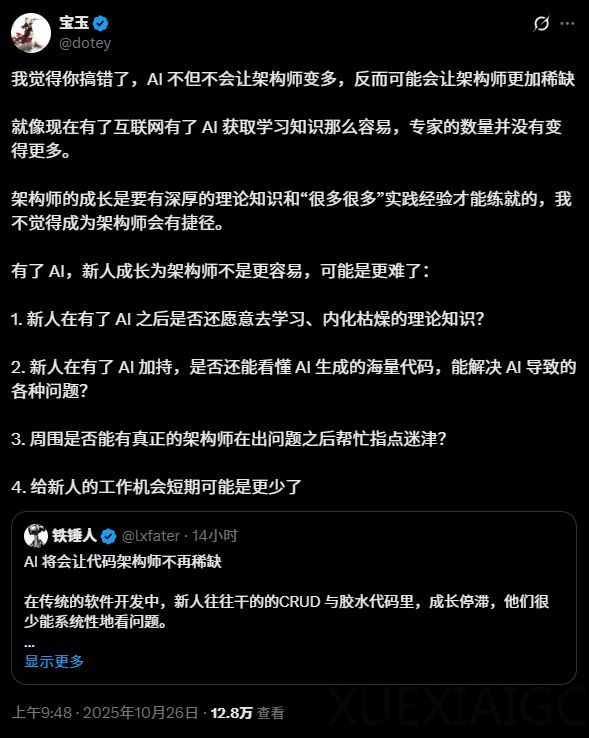

技术演进带来的悖论在于:AI既拉平了技能门槛,也潜在压缩了品味成长空间。一万小时定律在AI时代可能缩短,但基础训练的1000小时仍不可逾越。作者特别指出,未来竞争将发生在“善用AI放大独特创意”与”依赖AI生产同质内容”的群体之间,真正的分野在于是否构建起不可替代的审美体系。

文末强调技术应用的辩证关系,建议从业者先建立专业根基再追求技术赋能。在追求效率的浪潮中,保持对基础训练的敬畏或许才是应对变革的最优策略。这种思考为AI时代的专业成长提供了反直觉的路径参考——有时慢即是快,深度耕耘反而能赢得更持久的竞争优势。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 3501字 | 15分钟 ]

【原文作者】 数字生命卡兹克

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★★