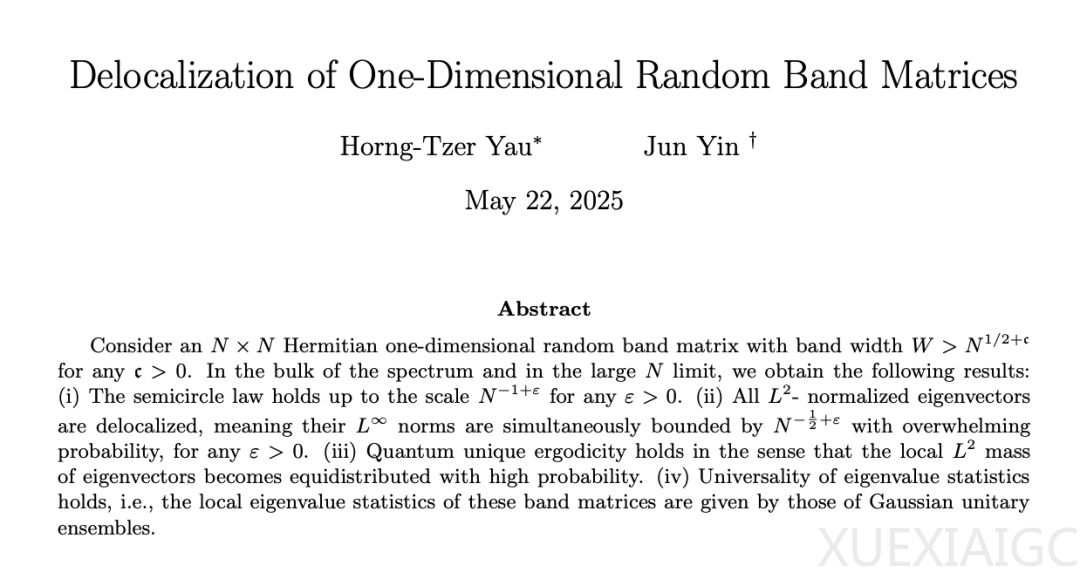

文章摘要

【关 键 词】 Anderson模型、电子离域、华人学者、数学证明、诺奖得主

诺奖得主菲利普·安德森提出的Anderson模型,解释了半导体材料中电子从自由移动到被困住的现象,但该模型的数学证明困扰学界数十年,如今被两位华人学者姚鸿泽和尹骏突破。

20世纪50年代,乔治·费赫尔发现往硅里注入少量其他元素时,电子可自由移动,加入量增多到临界点后,电子会被困住,材料不导电。1958年,菲利普·安德森提出Anderson模型解释这一变化,认为当材料结构足够随机,电子会从离域化转变为局域化。但该模型缺乏严格证明,1977年菲利普获诺奖时仍未解决此问题。

为理解电子行为,科学家用带矩阵计算特征值。带矩阵带宽越宽,电子可移动范围越大。姚鸿泽和尹骏从2008年开始研究,最初证明带宽非常宽时电子离域,但离物理学家预测宽度有差距。之后十年进展不大,直到2024年春天,他们采用随机矩阵理论中调整矩阵的方法。在求解过程中,他们遇到复杂方程,画了200多张图才理清思路。最终证明在一维带矩阵中,带宽略宽于预测阈值时,电子处于离域状态。后来成果拓展到二维,今年7月三维问题也取得重大进展。

姚鸿泽是普林斯顿博士,现任哈佛大学数学教授。他高中自学高数,大学时因课程无趣成绩不佳,后赴普林斯顿读博,研究方向转向从数学维度解释物理现象,其职业生涯大部分时间都在研究Anderson模型。尹骏是中科大少年班校友,获普林斯顿大学物理系博士学位,目前是加利福尼亚大学洛杉矶分校教授,曾获多个奖项。

此外,Anderson模型提出者菲利普·安德森在1972年明确了大模型领域常说的“涌现”概念,他被誉为凝聚态物理奠基人,研究领域广泛。该研究成果论文地址为https://arxiv.org/abs/2501.01718 。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2911字 | 12分钟 ]

【原文作者】 量子位

【摘要模型】 doubao-1-5-pro-32k-250115

【摘要评分】 ★★★★★