文章摘要

在互联网的汪洋大海中,一个看似不起眼的标点符号——破折号,成为了近期热议的焦点。破折号因其被广泛认为是AI生成内容的标志,遭到了社交媒体用户的集体抵制。这一现象的背后,反映了人们对AI生成内容的厌倦与不满。许多用户发现,AI生成的文章中频繁使用破折号和双引号,试图通过复杂的标点符号和句式来模仿人类的“高级”表达方式,但这种模仿往往显得生硬且不自然。

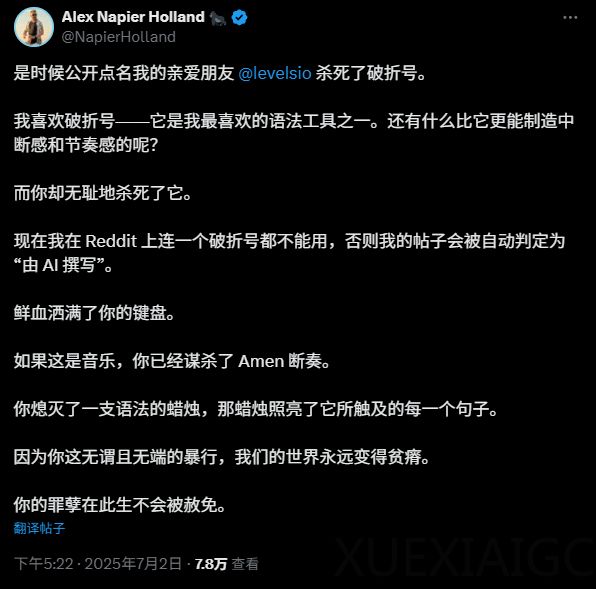

破折号和双引号的使用,原本是人类文化和逻辑表达的体现,如今却因AI的滥用而被迫“污名化”。许多作家和网民长期以来依赖这些标点符号来增强文章的节奏感和逻辑性,但现在,使用这些符号的文章往往会被误认为是AI生成的垃圾内容。这种现象不仅让那些习惯使用破折号的创作者感到无奈,也揭示了AI对人类语言习惯的深远影响。

AI在模仿人类语言时,倾向于使用复杂的标点符号和句式,试图通过“高级”表达来增强说服力。然而,这种模仿往往缺乏人类语言中的自然感和语境适应性,导致其生成的内容显得机械且不真实。例如,AI常用“不是XXX,而是XXX”的句式,以及通过双引号来强调某些概念或进行蹩脚的比喻,这些特征成为了识别AI内容的“水印”。

为了在信息过载的互联网中高效筛选内容,用户选择了一种简单粗暴的方式:将破折号和双引号作为识别AI的“示播列”。这种做法虽然高效,但也带来了“劣币驱逐良币”的后果。那些习惯使用破折号的创作者被迫放弃这一表达工具,以避免被误认为是AI生成的内容。这种现象不仅削弱了语言的丰富性和表达的精确性,还可能导致人类语言的“降级”。

AI与人类之间的语言博弈,正在形成一个闭环。AI通过学习人类的高质量文本,模仿复杂的表达方式;而人类为了区分AI,开始简化自己的语言,甚至回归到更原始、更口语化的表达模式。这种反向进化不仅影响了语言的多样性,也可能导致人类在表达上的自我阉割。

未来,最像人类的表达可能不再是逻辑严谨的论述或字斟句酌的诗句,而是充满错别字、语气词和不确定性的口语化表达。这种趋势不仅反映了AI对人类语言的深刻影响,也揭示了人类在信息时代中为证明自身身份而做出的妥协。最终,语言的丰富性和表达的层次感可能在这场博弈中逐渐消失,留下的将是一种更为简化、甚至反智的沟通方式。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2507字 | 11分钟 ]

【原文作者】 数字生命卡兹克

【摘要模型】 deepseek-v3

【摘要评分】 ★★★★★