文章摘要

【关 键 词】 视觉错觉、时间盲视、共同命运、眼动实验、格式塔心理学

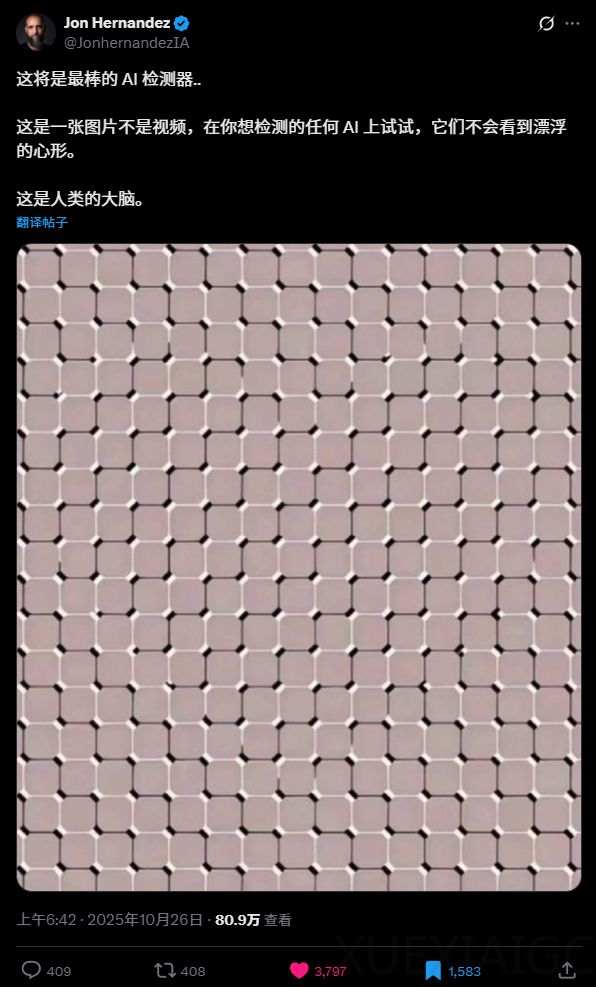

一张看似简单的视觉错觉图引发了关于AI与人类视觉差异的深度思考。当人们能够轻易识别出图中”左右横跳”的爱心时,主流AI模型却无一例外地将其误判为静态噪点或简单几何图形。这种现象与今年5月发表的研究论文《Time Blindness: Why Video-Language Models Can’t See What Humans Can?》揭示的问题高度吻合。该研究通过SpookyBench基准测试发现,人类对动态噪点视频中隐藏图案的识别准确率超过98%,而所有视觉大模型的准确率均为0%。

这种差异源于人类与AI处理视觉信息的本质区别。AI是”空间维度上的王者,却是时间维度上的瞎子”。现有模型通过抽帧方式处理视频,仅能分析离散的静态图像,完全丢失了帧间运动信息。而人类视觉系统则天然具备格式塔心理学中的”共同命运法则”,能自动将同向运动的元素感知为整体。这种能力深植于进化历史,帮助原始人类在复杂环境中快速识别潜在威胁。

特克斯勒消逝效应揭示了人类视觉的另一关键特征:持续感知需要微小的运动刺激。实验证明,当图像严格静止时,人眼会在1-3秒内使其”消失”。这正是静态错觉图能产生动态效果的原因——观察者不自觉的眼球微动创造了必要的视觉变化。相比之下,AI缺乏这种生物特性,导致其无法感知基于时间维度的视觉信息。

研究指出,这种”时间盲视“问题无法通过现有技术架构或数据训练解决,反映出AI认知与世界观的本质局限。人类生活在连续的时空流中,而AI只能处理离散的静态切片。这种差异不仅存在于视觉领域,更深刻地影响着两种智能对现实的理解方式。当人类能同时感知存在与变化、实体与过程时,AI的认知仍被禁锢在空间偏见的框架内。这种根本差异提示我们,真正类人的AI可能需要重新思考其基础架构,而不仅是优化现有模型。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2767字 | 12分钟 ]

【原文作者】 数字生命卡兹克

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★☆