文章摘要

【关 键 词】 光刻技术、摩尔定律、极紫外光刻、半导体制造、ASML

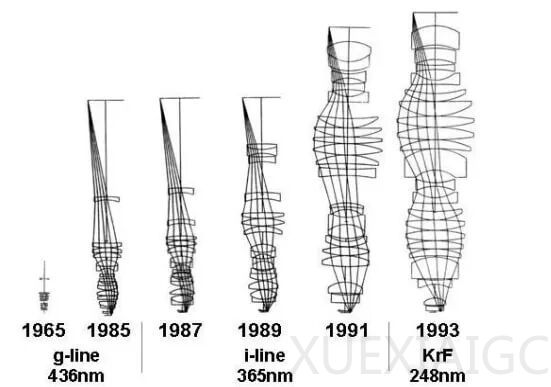

光刻技术作为半导体制造的核心工艺,其发展历程直接推动了摩尔定律的实现。从20世纪70年代至今,晶体管尺寸从约10000纳米缩小至20-60纳米,这一突破主要依赖于光刻技术的持续创新。极紫外(EUV)光刻技术作为当前最先进的解决方案,使用13.5纳米波长的光源,其商业化应用标志着半导体制造进入新纪元。

EUV技术的研发历程揭示了创新生态系统的复杂性。尽管美国研究机构如DARPA、贝尔实验室和国家实验室投入数十年时间与数亿美元资金,但最终由荷兰ASML公司实现商业化。这一现象源于1990年代的关键决策:当美国能源部终止资助时,英特尔牵头成立EUV-LLC联盟,选择与中立的ASML合作而非日本竞争对手。这种战略选择使ASML获得独家技术优势,而尼康、佳能等企业因被排除在联盟外逐渐失去竞争力。

光刻技术的物理原理决定了其发展路径。传统光学光刻面临衍射极限的挑战,促使研究者探索电子束和X射线等替代方案。电子束光刻虽能实现更小特征尺寸,但生产效率低下;X射线光刻则受限于同步加速器光源的实用性。相比之下,EUV技术通过多层反射镜系统突破瓶颈——利用钼硅交替层反射13.5纳米光波,这项关键创新源自1980年代NTT和贝尔实验室的基础研究。

技术转化过程中的工程挑战同样值得关注。从实验室原型到量产设备,EUV需要解决光源稳定性(激光等离子体与放电等离子体之争)、反射镜精度(从8纳米提升至0.5纳米)、抗碎片设计等系列难题。ASML最终通过整合美国Cymer公司的光源技术、德国蔡司的光学系统,以及台积电/三星/英特尔的联合投资,耗时近二十年才实现设备商业化。

EUV的产业化历程印证了”死亡之谷”理论——跨越基础研究到商业应用需要独特的组织模式。EUV-LLC联盟整合了国家实验室的研发能力与企业资金,而ASML则扮演了技术集成者的角色。这种分工凸显全球产业链的协作本质:美国主导早期创新,欧洲企业完成工程转化,亚洲厂商推动规模应用。当前地缘政治背景下,EUV设备的独家供应地位使其成为战略资源,这反过来印证了核心技术自主可控的重要性。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 5700字 | 23分钟 ]

【原文作者】 半导体行业观察

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★★