文章摘要

【关 键 词】 AI测试、视错觉、人类视觉、模型偏见、图灵测试

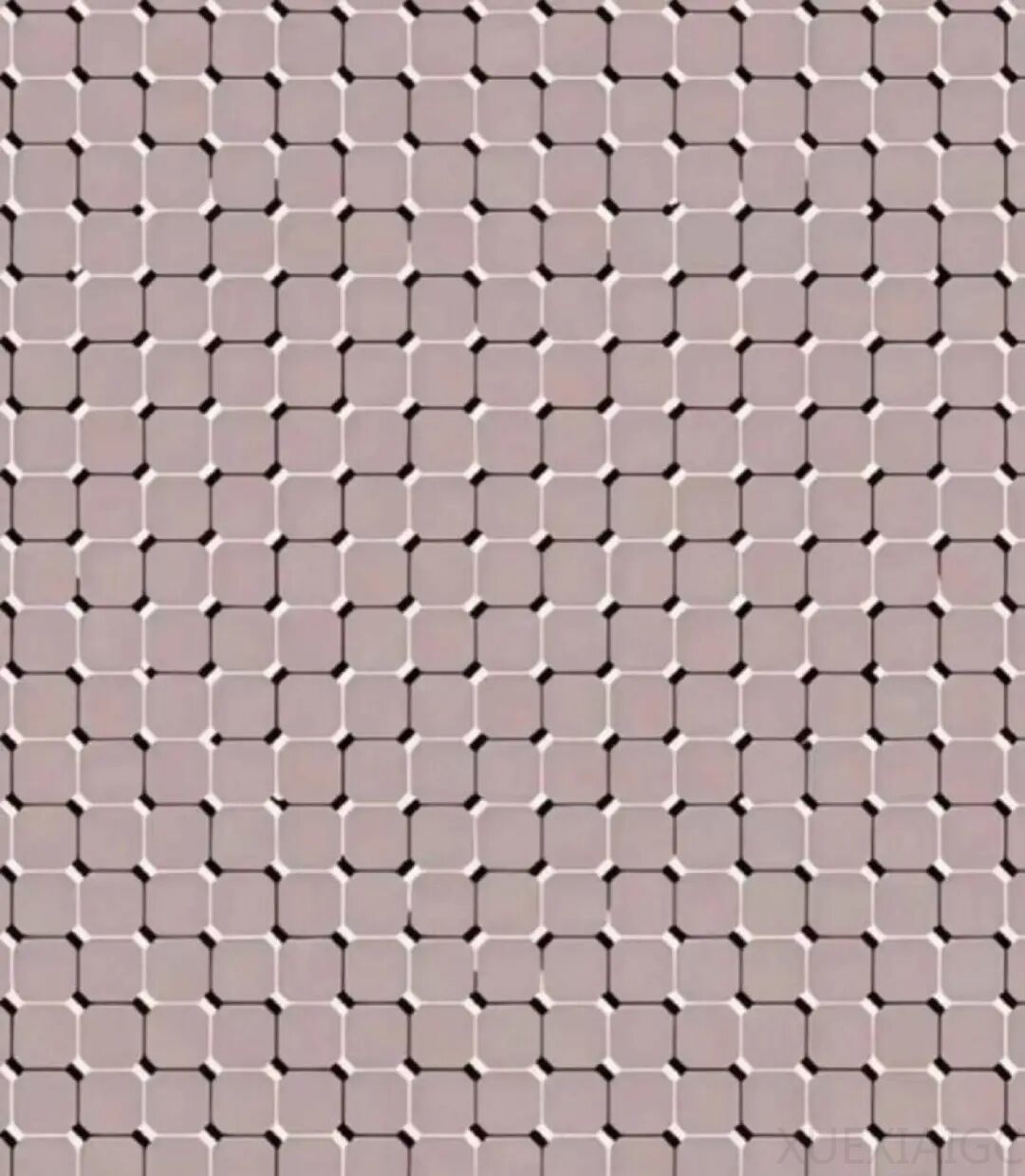

一张包含浮动爱心的视错觉图片在网络上引发热议,被称为”新时代的图灵测试“。测试表明,人类能轻松识别这种错觉图像中的动态图形,而主流AI模型如ChatGPT、Gemini、Qwen等均无法准确识别。这种现象揭示了生物视觉与机器视觉的本质差异。人类依靠视觉、经验和想象的综合处理机制,而AI仅通过分析像素、明暗分布等几何特征进行判断。

实验过程中,各AI模型表现出不同反应模式。ChatGPT会根据提示词改变答案,显示出对语言暗示的敏感性;Gemini虽然能识别出这是著名的闪烁网格错觉,但仍无法感知爱心图案;Qwen则给出极具文学性但偏离实质的回应。这些反应凸显了当前AI在视觉认知方面的局限性,它们缺乏人类那种基于生物神经机制的整体感知能力。

研究指出,AI在视觉任务中存在系统性偏见。例如在”六个手指”测试中,AI会基于统计规律而非实际观察做出判断。对于经典几何错觉,AI能准确回答标准问题,但对经过修改的真实差异却难以处理。这种差异表明AI的视觉处理是确定性的,而人类视觉则具有不确定性和个体差异性。

神经科学解释人类视错觉的成因包括视网膜神经元的侧抑制作用、视觉暂留现象、眼球微动以及大脑的认知与注意力机制误差。这些生物特性使人类能将静态图像感知为动态,而AI的算法架构目前无法复制这种复杂的生物神经处理过程。

其他视觉测试进一步验证了这一差异。如蒙娜丽莎轮廓错觉、动态验证码等,AI均无法识别其中隐藏的信息。有研究团队正尝试通过创建专门数据集来训练AI模拟人类的视觉处理方式,但这项工作仍处于早期阶段。

值得注意的是,AI在某些视觉任务上反而优于人类。如Munker-White错觉中,AI能准确判断小球颜色相同;在著名的”裙子颜色”争议中,AI可通过像素分析和数据统计得出客观结论。这表明AI和人类各有其视觉认知优势,二者的”错觉”机制存在本质区别。

这种现象不仅是一次技术测试,更引发了关于生物智能与人工智能本质差异的思考。随着AI技术的进步,未来可能会出现新的评估标准,但目前的视错觉测试确实为区分人类与AI认知能力提供了一条清晰界限。这种差异或许正是生物智能独特性的体现,也是AI发展过程中需要突破的重要瓶颈。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2623字 | 11分钟 ]

【原文作者】 硅星人Pro

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★★