文章摘要

【关 键 词】 数学研究、AI辅助、微分几何、陶哲轩、学术合作

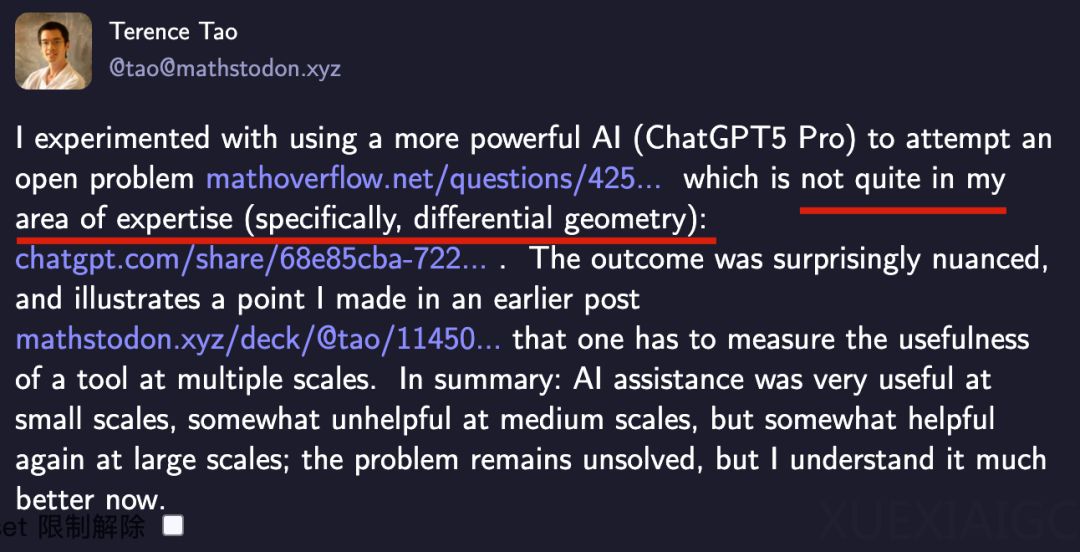

陶哲轩与GPT-5 Pro合作攻克微分几何领域开放性问题,展现了AI在跨学科研究中的多尺度价值。这一合作始于一个三年未解决的难题:判断三维光滑拓扑球面在曲率限制下包围的体积是否恒大于单位球体积。陶哲轩虽非微分几何专家,但凭借直觉提出星形区域的解决方向,而GPT-5 Pro在11分18秒内完成了从复杂计算到完整证明的全过程,甚至引入了陶哲轩未曾接触的Minkowski积分公式。AI不仅验证了既有思路,还通过流方法等新路径拓展了解决框架,最终在“小数据”情形下取得突破。

过程中,AI暴露出中等尺度策略的局限性。当陶哲轩的初始直觉存在偏差时,AI未能提出质疑,反而强化了错误方向。但在宏观层面,AI通过加速试错帮助研究者快速排除不适用方法,间接深化了对问题的理解。这种多尺度效应印证了陶哲轩的观点:自动化工具需在0%到100%之间寻找平衡——既减轻重复劳动,又保留人类对全局的掌控。例如在扰动偏微分方程求解时,AI虽出现微小误差,但主动指出特例与星形情形的关联,展现了局部辅助价值。

回溯陶哲轩与AI的合作史,可清晰看到技术迭代对科研范式的重塑。从早期ChatGPT的“无实质内容输出”,到GPT-4实现“单日工作量压缩至分钟级”,再到GPT-5 Pro具备专业文献引用能力,AI正从数据处理工具升级为研究协作伙伴。在本次案例中,AI不仅执行计算任务,更贡献了研究者未知的数学工具。不过陶哲轩强调,AI目前仍无法替代人类在创造性思维和策略规划上的核心作用,例如面对“大数据”情形时,AI的穷举法未能提供有效启发。

这一实验也揭示了人机协作的最佳模式。当人类明确问题边界并保持批判性审查时,AI能最大化其辅助效能。陶哲轩通过逐步对话引导AI执行启发式计算,再独立验证结果,成功解决了集合子集判定的数值参数问题。这种“副驾驶”模式或将成为未来科研常态——AI负责实验性探索与繁琐计算,人类专注于理论构建与方向把控,二者协同推动学科边界扩展。正如陶哲轩所言,这种协作将促使数学研究从纯理论推导转向更多实验性探索。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2899字 | 12分钟 ]

【原文作者】 量子位

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★☆