GPT-5 放弃追求智能上限了?

文章摘要

【关 键 词】 GPT-5、模型优化、多任务处理、AGI探索、工程创新

GPT-5的发布标志着OpenAI从追求基础模型智能突破转向了多任务性能优化的工程实践。尽管在编程、写作、数学等高频任务中实现了显著性能提升(如SWE-bench测试达74.9%,幻觉率降低80%),但其技术路径仍受限于Scaling Law瓶颈,未能展现通用人工智能(AGI)的本质突破。模型通过实时路由机制整合子模型调度,降低了45%的事实性错误,并将欺骗率从4.8%压缩至2.1%,但多模态数据注入并未带来预期的智能涌现现象。

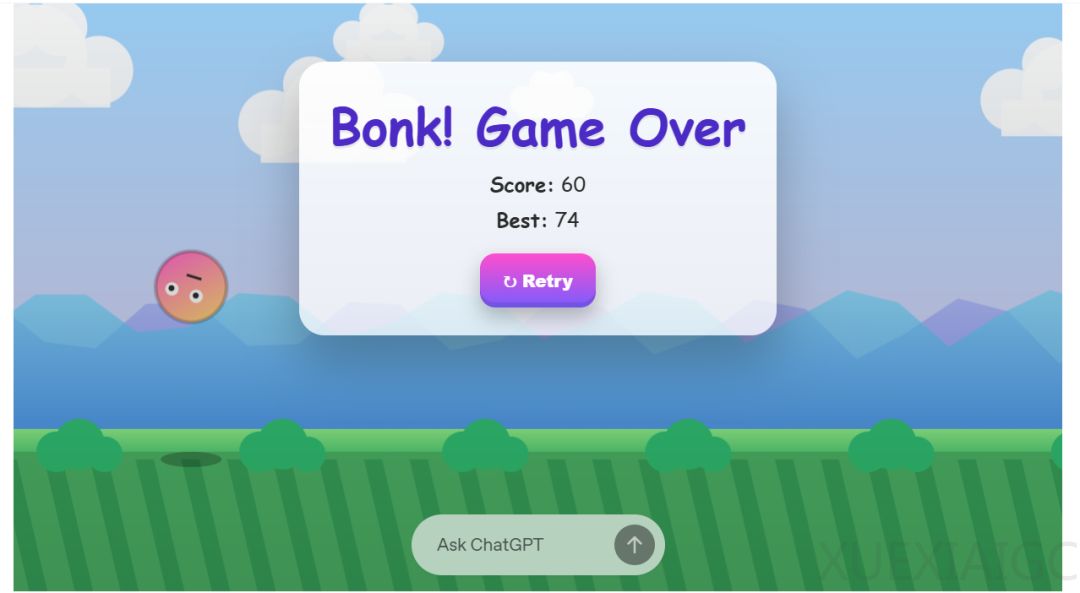

核心矛盾在于:工程优化与基础研究突破的失衡。GPT-5在LMArena等基准测试中全面登顶,前端代码生成效率提升显著(可快速构建复杂游戏),写作场景能更好处理模糊语义转换。然而这些进步本质上属于”专有数据+预训练”范式的延续,研究员提出的”知识≠智能”观点直指当前困境——如同感官残缺的人类仍保有思考能力,现有架构即使增加多模态输入,仍缺乏自主学习与推理的质变。

技术细节方面,模型通过新增评估方法减少6倍幻觉率,奉承性回应从14.5%降至6%,更倾向于坦诚表达能力边界。成本控制取得进展:视觉推理等场景的token消耗减少50-80%,但参数规模与架构创新信息缺失引发质疑。早期测试者反馈其进步幅度远不及GPT-3到GPT-4的跨越,而组织动荡(核心人才流失)与数据源枯竭问题进一步制约发展。

行业影响层面,GPT-5的实用化定位使各研究团队重回同一起跑线。虽然OpenAI强调其在”博士学位水平助手”方向进化(情感理解更细腻,交互更自然),但AGI的核心挑战——自主思考机制仍未解决。这种技术保守主义或许反映出现阶段大模型发展的根本性局限,也为后来者创造了追赶窗口。最终,GPT-5既展示了工程化落地的成熟度,也暴露出基础理论创新的紧迫性,成为AGI发展史上的重要反思节点。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 3296字 | 14分钟 ]

【原文作者】 AI科技评论

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★☆