文章摘要

【关 键 词】 晶体管、互连线、电阻率、拓扑半金属、集成电路

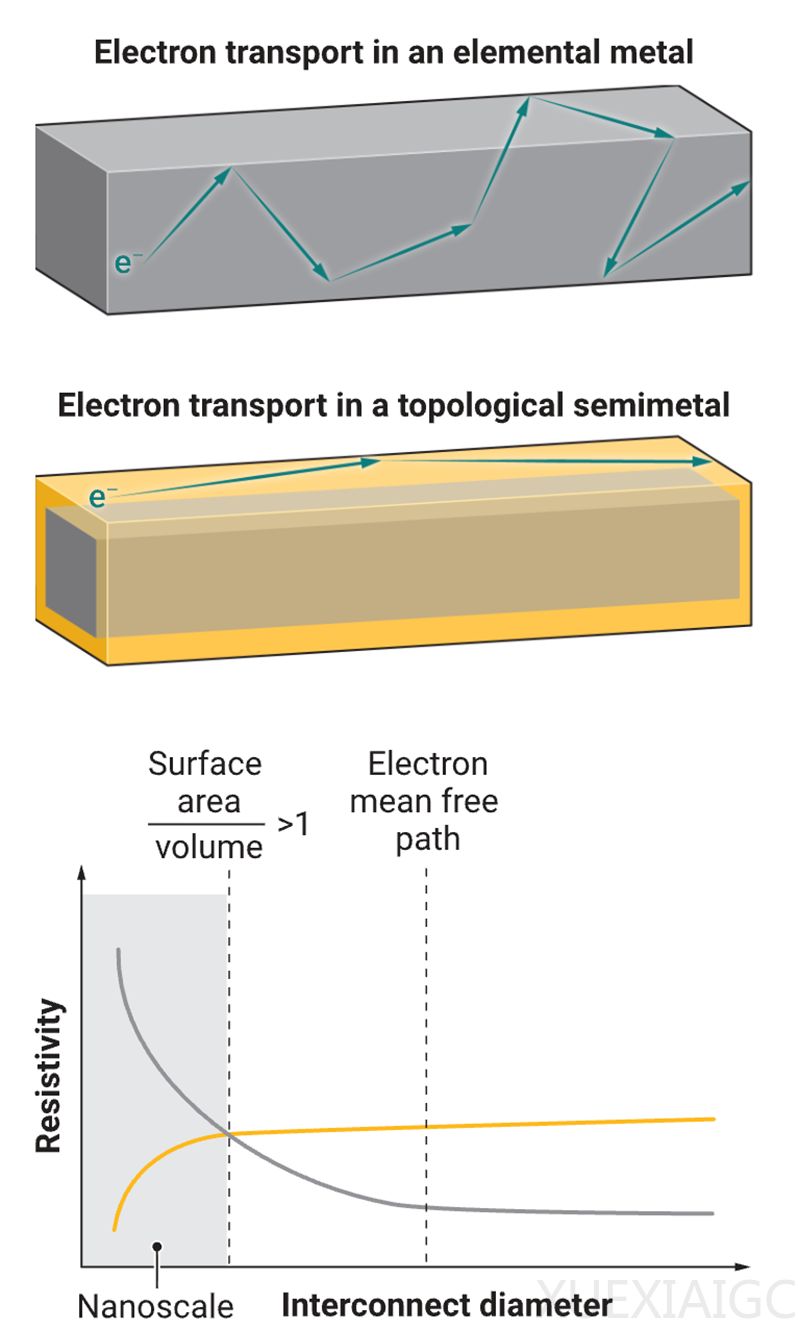

集成电路性能的提升已无法仅依赖晶体管尺寸的缩小,互连线材料成为关键瓶颈。随着晶体管进入纳米级,铜互连线的电阻-电容(RC)时间延迟可达晶体管开关速度的20倍,这源于铜的电子平均自由程(40 nm)导致的尺寸效应——当导线宽度接近该值时,晶界和表面散射会显著增加电阻率。半导体行业曾通过用铜替代铝解决类似问题,但当前需要更根本的材料革新。

拓扑半金属因其独特的电子能带结构和表面费米弧特性,展现出颠覆性的尺寸-电阻率关系。与铜不同,这类材料的表面电子态对无序具有鲁棒性,理论预测其电阻率可能随尺寸减小而降低。铌砷化物等候选材料在200 nm厚度时电阻率已接近单晶铜(1.68 μΩ·cm),而1.5 nm厚的铌磷化物薄膜甚至表现出低于本征值的电阻率。磷化钼多晶纳米线更显示出与尺寸无关的电阻特性,单晶纳米线性能可能更优。

材料筛选面临多重挑战。目前仅对5-10种拓扑半金属进行初步研究,直径小于40 nm时的行为尚不明确。表面费米弧的稳定性受结构缺陷影响,外尔半金属比手性半金属更敏感,但实验证实1.5 nm厚度仍能保持拓扑保护。高通量组合薄膜沉积技术可加速筛选,但需开发热机械纳米成型等新方法制备一维纳米线验证性能。电沉积等传统半导体工艺难以直接应用于二元/三元化合物,需探索化学气相沉积等替代方案。

产业化路径仍需突破基础科学与工程障碍。除电阻率外,电迁移行为、抗氧化性、与介电材料的兼容性等特性尚未系统评估。将实验室成果转化为代工厂量产,需要同步优化材料合成、器件设计和工艺集成。尽管拓扑半金属研究处于早期阶段,其特殊的尺寸效应规律为突破互连瓶颈提供了全新方向,可能引发继铜替代铝之后的又一次材料革命。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 2572字 | 11分钟 ]

【原文作者】 半导体行业观察

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★☆