文章摘要

【关 键 词】 英伟达、黄仁勋、高管团队、组织架构、自动驾驶

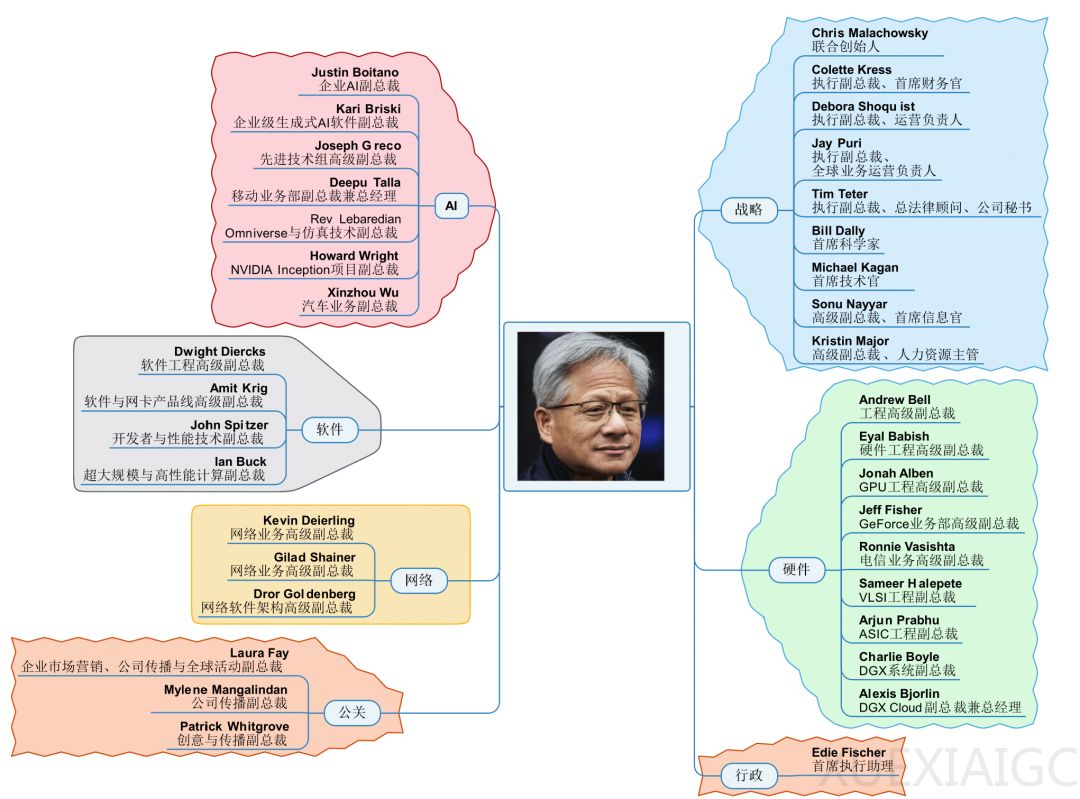

英伟达作为全球市值领先的科技巨头,其内部组织架构与高管团队配置近期引发关注。CEO黄仁勋目前有36名直接下属,分布在战略、硬件、软件、AI、公关、网络及执行助理七大职能板块,这一数字较2024年3月披露的55人已显著缩减,反映出公司规模扩张下的管理模式调整。

硬件部门仍是英伟达的核心支柱,9名高管负责GPU、DGX系统等业务,占比达三分之一,印证了“英伟达的底色终究是硬件”这一战略定位。与此同时,AI与自动驾驶领域快速崛起,由7名高管组成的团队在黄仁勋商业版图中形成“第二根支柱”。值得注意的是,前小鹏汽车自动驾驶负责人吴新宙作为直属高管中唯一的华人,主导了英伟达汽车业务收入从2.81亿至5.67亿美元的翻倍增长,其“全栈自研”技术路线显著提升了平台能力。

公关团队的配置凸显英伟达的产业特殊性。3名公关高管的存在与马斯克“零公关团队”形成鲜明对比,源于英伟达需维系算力产业链中复杂的多方关系,包括开发者生态、跨国政策协调及华尔街沟通。三位元老级高管——GPU架构负责人Jonah Alben、软件工程执行副总裁Dwight Diercks和首席科学家Bill Dally——的持续坐镇,则保障了核心技术路线的延续性,他们分别在公司任职28年、31年和15年,见证了英伟达从图形处理器到AI计算平台的转型。

组织架构的演变揭示出深层战略调整。黄仁勋曾坚持55人超扁平化管理,强调“决策链越短越好”,但随着员工总数一年内增长21.6%至3.6万人,信息过载迫使管理层级趋向垂直化。这种转变与特斯拉等科技企业的裁员策略不同,英伟达选择通过结构重组应对规模膨胀。高压企业文化始终未变:“第二名就是第一个失败者”的竞争哲学贯穿公司发展,1999年IPO次日即发布的“生死存亡”内部信,以及拒绝硅谷式福利的办公文化,持续塑造着高效执行力。

当前英伟达正处于关键转折期,295亿美元年净利润与628%的增速推动业务版图快速扩张,而管理模式从激进扁平化向体系化过渡,标志着企业正从技术颠覆者向产业主导者转型。黄仁勋对“零亿美元市场”的前沿布局与组织架构的弹性调整,将持续考验这家芯片巨头在AI时代的适应能力。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 4789字 | 20分钟 ]

【原文作者】 量子位

【摘要模型】 deepseek/deepseek-v3-0324

【摘要评分】 ★★★★★